Glitzernde Wellen flimmern über den Bildschirm, rhythmische Schlagzeugschläge ertönen aus dem Off, dann folgt eine eingängige Klaviermelodie. Cut. Eine sportliche Männersilhouette steht im Gegenlicht des Sonnenuntergangs am Strand, dann setzt der markante Gesang des Rockers Jimi Jamison ein: „Some people stand in the darkness…“, und über das Szenenbild läuft in großen farbigen Lettern: BAYWATCH. – Ich starre auf den Bildschirm und bin fassungslos: Plötzlich bin ich wieder 13, lümmele mit meinen Freunden auf dem heimischen Sofa und habe keine größere Sorge als die Frage, ob Mitch und Stephanie nun heute endlich rumknutschen.

Es ist exakt diese seltsam nostalgische Woge, die bereits beim Betrachten weniger Szenenbilder voller gut trainierter Rettungsschwimmer und romantischer Sonnenuntergänge über mich hereinbricht, die den dänischen Künstler Søren Hüttel fasziniert. In seiner aktuellen Ausstellung „A little bit of soap“ in der Galerie Kuchling untersucht und visualisiert er in Installationen, Skulpturen, Gemälden und Lichtobjekten die Bildsprache amerikanischer Serien, Sitcoms und Soap Operas aus den 80er und 90er Jahren, die bis heute als Teil westlicher Popkultur das visuelle Gedächtnis mehrerer Generationen prägen.

Hüttel, der 1976 geboren ist, wächst mit Baywatch, Denver Clan (im Original: Dynasty), ALF und der in Deutschland nur mäßig erfolgreichen Sitcom Cheers auf: „Alf und Dynasty sind meiner frühen Kindheit zuzuordnen, Pamela Anderson und Baywatch meinem frühen Erwachsenenalter… Sie alle verweisen auf die ‚alten‘ Zeiten zurück, in denen Flow TV[1] Teil meines Aufwachsens – oder auch Teil des Aufwachsens meiner Generation – war. Diese Bilder erzählen heute eine ganz andere Geschichte – die Geschichte von Nostalgie.“ Warum aber wirken diese Filmformate heute so anheimelnd auf uns, wie genau transportieren die Serienbilder diese ach so schmerzlich-schöne Vergangenheitssehnsucht? Einerseits beruhen die klassischen Soap Operas und Sitcoms auf dem Prinzip der Verlässlichkeit: die Figuren des Denver Clans werden stets reich, schön und verstrickt sein, ALF wird auch in der nächsten Folge noch der lieb gewonnene Störenfried sein, der am Ende den Haussegen im Wohnzimmer zurechtrückt. Die Serienstruktur an sich ist relativ vorhersehbar, sie mag uns zwar mit dramaturgischen Wendungen überraschen, ihre Charaktere und deren Handlungsräume bleiben jedoch konsistent und vermitteln so strukturelle Sicherheit. Andererseits verwenden diese Formate eine ihnen eigene Bildsprache, die sich durch die artbedingte Wiederholung regelrecht in unser visuelles Gedächtnis eingraviert. Dies verknüpft mit unseren eigenen, nachsichtig weichgezeichneten Erinnerungen an die Zeit, in der wir die Serienbilder selbst zum ersten Mal über den heute schon fast vergessenen Röhrenfernseher laufen sahen, ist die perfekte Mixtur für den nostalgischen Cocktail. Und Søren Hüttel weiß genau, wie man diesen Cocktail am besten mischt. Mit einem untrüglichen Gespür für die Zeichenhaftigkeit von Bildelementen, Farben und Phrasen trägt er mit subtilem Humor und viel Feingefühl die Fragmente einer vertrauten und gleichsam überzeichneten Welt in den Ausstellungsraum und scheut sich dabei nicht, für seine Kunstwerke unterschiedliche Träger wie Marmor, Holz, Papier, Leinwand oder die künstlich-coole Oberfläche einer Neonreklame zu nutzen. Die Wirkung ist verblüffend. Da liegt dann der unvergessen-erotische Badeanzug von Pamela Anderson plötzlich in weiß-grauem Carrara-Marmor gemeißelt auf dem Galerieboden und seine glatte und kostbare Oberfläche enttarnt das sonst signalrote Lycratextil als das, was es letztendlich ist: ein Fetischobjekt, das auch ohne den Körper der blonden Protagonistin wirkt; ein popkulturelles Zeichen, das sogar fern seines eigentlichen Kontextes lesbar ist.

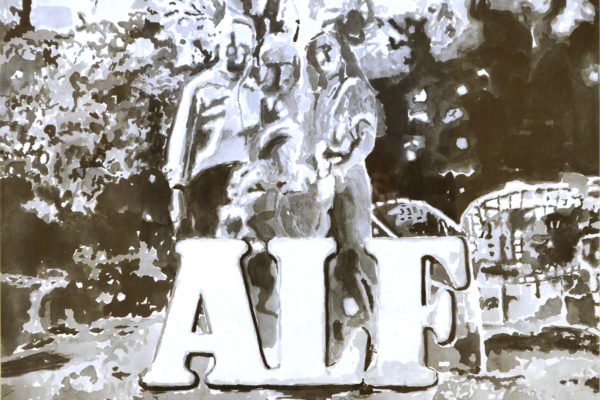

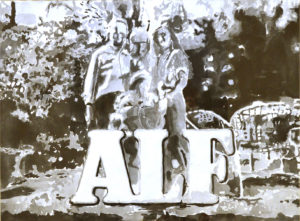

Wie stark kulturell konnotierte Zeichen wiederum den Kontext, in dem sie erscheinen, prägen, veranschaulichen Hüttels großformatige Aquarelle, in denen der Künstler Logos und Schriftzeichen mit bildlichen Darstellungen verknüpft. So springt uns in „ALF“ (2017) das vertraute Logo der Sitcom sofort ins Auge und dechiffriert das dahinterliegende, schemenhafte Aquarell als Familienporträt der Tanners. Die Lesart von „Soap“ (2016) ist hingegen etwas anders gelagert: hier ist die Zeichnung eines großen Gruppenporträts vor opulenter Kulisse der Schlüssel für das Wort „Soap“ (dt. Seife). Es wird schnell klar, dass es um die hübsch aufgereihten Darsteller einer Soap Opera und nicht etwa um die Anpreisung eines Seifenstücks geht, das alle Porträtierten benutzen. Noch eindrücklicher verdeutlicht die Zeichnung „Dynasty“ (2017) die simple und doch effektive Kombination von Bild und Schriftzug als popkulturell belegte Zeichenfragmente. Dort hält Hüttel ein Standbild aus dem Intro der gleichnamigen Seifenoper malerisch fest, auf dem der Serientitel in plakativer, gelber Type über das Dach der Familie Carrington läuft. Das sieht zumindest der Soap-geschulte Blick. Jemand, der die Serie nicht kennt, sieht nur das visuell und inhaltlich aufgeblähte Wort „Dynasty“ (dt. Dynastie) auf einem herrschaftlichen Anwesen thronen und kann so zumindest assoziieren, dass es hier um Besitz und traditionsreiche Familienverflechtungen geht.

Die von Hüttel verwendeten Bild- und Sprachzeichen sind also durch ihre Ursprungskontexte mit bestimmten Konnotationen belegt, bleiben zugleich aber auch offen für weitere Deutungen – insbesondere, wenn sie im Ausstellungsraum erscheinen, der ja selbst schon konnotativ aufgeladen ist (Hier muss Kunst drin sein!). Das macht sie reizvoll und provoziert zugleich Irritationen, wie auch Hüttels Neonlicht „Ha! I kill me!“ (2017) vor Augen führt. Etwas verunsichert schaut der unwissende Betrachter auf die grellen Neonbuchstaben und kann nicht klar entscheiden, ob hier ein im Scherz ausgerufener Ausspruch à la „Ich lach mich tot!“ oder tatsächlich eine ernsthafte Ankündigung, die leider viel zu gut in unsere Jetztzeit passt, an der Wand schwebt. Jeder ALF-Kundige versteht hingegen sofort, dass es sich hier um die Kult gewordene Redewendung des Außerirdischen vom Planeten Melmac handelt. Hüttel fordert diese Irritationen, die eine rationale Erschließung seiner Kunstwerke oft erschweren, ganz bewusst durch seine eklektizistische Arbeitsweise heraus: „Eklektizismus ist eine Methode, die ich verwende, um meine Kunstwerke nicht ohne Weiteres verständlich oder, vielleicht aufgrund der Kollision von Themen und Form, gänzlich unverständlich zu machen. Es liegt alles beim Betrachter… Ich weiß, dass es manchmal sehr ärgerlich und frustrierend ist, nicht zu wissen, worum zur Hölle es geht. [Und] ob es im Grunde um nichts Anderes geht als darum, ein Kunstwerk zu sein. Und das ist schon höllisch kompliziert.“

Ihr Kunst-Sein thematisieren Hüttels Werke neben ihrem Bezug zum Ausstellungsraum vor allem auch, weil der Künstler sie aus ihrer (massen-)medialen und stilistischen Erscheinungsform herausschält: Eine Filmszene wird zum verschwommen getuschten Aquarell, der idiomatische Ausspruch zum plakativen, raumgreifenden Neonlicht. Die Bedeutung dieses Medienwechsels zeigt sich besonders in Hüttels Serie „They’re back“ (2017).

Hier überträgt der Künstler diverse Titelblätter der US-amerikanischen Fernsehzeitschrift „TV Guide“ in kräftigen Farben auf kleinformatige Leinwände. Dabei verändert er nur wenige Details des jeweiligen Originals, wie z.B. die Hemdfarbe des Dargestellten oder die des Logos. Und doch betrachten wir diese Titelblätter-Gemälde anders als ihre Originale. Denn als Gemälde auf der Leinwand offenbaren sie das, was die in Massen gedruckten Titelfotos eigentlich sind: klassische Porträts. Erst Hüttels flüchtiger Pinselstrich lässt uns sehen, was wir angesichts der Omnipräsenz von VIP-Fotos und laut schreienden Schrifttypen in den Print- und Onlinemedien kaum noch wahrnehmen. Und diese leise Kritik, die sich hier im Aufgreifen des klassischen Mediums der Malerei andeutet, birgt zugleich etwas Nostalgisches in sich.

Nicht zufällig thematisieren alle „TV Guide“-Gemälde die Comebacks von Shows und Stars vergangener Jahrzehnte. Es scheint, als hätte eine gesamte Generation Sehnsucht nach der guten alten (Fernseh-)Zeit – und Hüttel spürt dieser Sehnsucht in seinen Kunstwerken ganz gezielt nach: “Ich arbeite gerne mit Bildern, die nach Nostalgie und Sentimentalität riechen. Was ich interessant finde, ist, dass sich so viele Künstler meiner Generation – ob Dänisch oder anderer Nationalität – mit dem Thema Nostalgie auseinandersetzen… Ich denke, es ist ein Befinden unserer Zeit. Es führt dazu, dass Kunstwerke bestimmte Generationen ansprechen. Meine Nostalgie ist wahrscheinlich nicht deine Nostalgie, und meine Nostalgie ist mit Sicherheit nicht die meiner Eltern. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum einige Leute meine Werke gänzlich unbegreiflich finden… wohingegen andere, hoffentlich, die Codes kennen und den Subtext der Werke auf einer sentimentalen Ebene verstehen werden. Ich finde dieses Vermessen und Abbilden eines sentimentalen Gebiets interessant, weil es auch eine Art kultureller Zugehörigkeit anzeigt.“ Dieses Abstecken eines rückwärtsgewandten Sentiments ist für Søren Hüttel jedoch nie ein melancholischer oder gar schwerfälliger Gang, ganz im Gegenteil: Mit Leichtigkeit, Witz und der unverhohlenen Fröhlichkeit eines Neon-Pinks nimmt er den Betrachter auf eine Reliquienreise durch unsere nicht allzu entfernte popkulturelle Vergangenheit und führt dabei spielerisch die machtvolle Bildsprache einer Massenkultur vor Augen, die erst in der Abstraktion eines Kunstwerkes ihre gesamte nostalgische Wirkkraft bündelt.

[1] Der „Flow“ eines Fernsehprogramms sorgt dafür, dass Übergänge zwischen den einzelnen Programmsequenzen nicht mehr genau abgetrennt sind, sondern zunehmend verschwimmen. Das Ergebnis: Eine Serie reiht sich an die nächste und auch die Werbespots fließen, auf das Serienpublikum abgestimmt, sozusagen mit dem Programm mit.

Text: Claudia Heidebluth